本网讯近日,江西理工大学化学化工学院(功能晶态材料化学江西省重点实验室)的研究论文“New Insight into the Conjugation Effect of Tetranuclear Copper(I) Cluster Catalysts for Efficient Electrocatalytic Reduction of CO2into CH4”在化学领域权威期刊《ACS Sustainable Chemistry & Engineering》(SCI一区Top期刊,影响因子7.1)公开发表,第一作者为2022级博士研究生刘金旺,通讯作者为江西理工大学陈景林教授和朱子豪博士以及南开大学赵健博士。

化石燃料的广泛使用导致了二氧化碳的过量排放,引发了能源危机以及诸如全球变暖、冰川融化等全球性环境问题。电化学二氧化碳还原反应(eCO2RR)是一种将二氧化碳转化为化学品以促进碳中和的可持续方法,为实现能量存储与环境保护提供了一种解决方案。在众多二氧化碳还原产物中,甲烷作为一种高效的能源载体,在供热、发电,尤其是燃料电池领域展现出了独特的优势。相较于传统的能源转化方法,以水为质子源的电化学二氧化碳还原制甲烷技术,不仅能够有效消耗二氧化碳,还能将可再生电能转化为化学能存储起来,是一种可持续且环保的绿色策略。然而,通过eCO2RR将二氧化碳转化为甲烷的过程面临着动力学缓慢和选择性难以控制的挑战,开发稳定高效的电催化剂是克服这些障碍的关键。

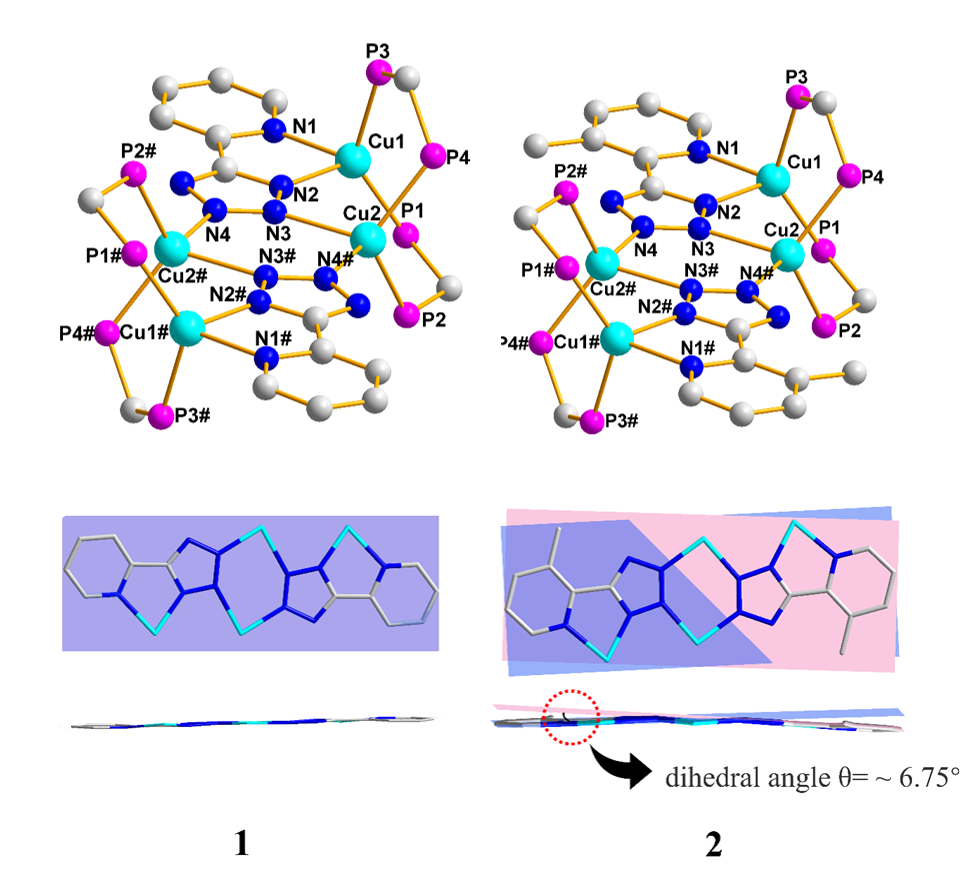

多核铜(I)簇配合物由于具有丰富的铜位点、较高的原子利用率以及出色的稳定性,被认为是最具潜力的催化剂之一。课题组设计合成了两种具有良好稳定性的四核铜(I)簇合物[{Cu2(μ-dppm)2}2(μ3-η2(N,N),η1(N),η1(N)-pytz)2](ClO4)2(1)和[{Cu2(μ-dppm)2}2(μ3-η2(N,N),η1(N),η1(N)-mpytz)2](ClO4)2(2)。单晶X-射线结构分析表明,1和2是两种具有类似平面Cu4N8单元的铜(I)簇,但由于吡啶环3-位甲基的空间位阻,2的平面性比1的差。

图1.配合物1和2的结构及相应的Cu4N8单元。

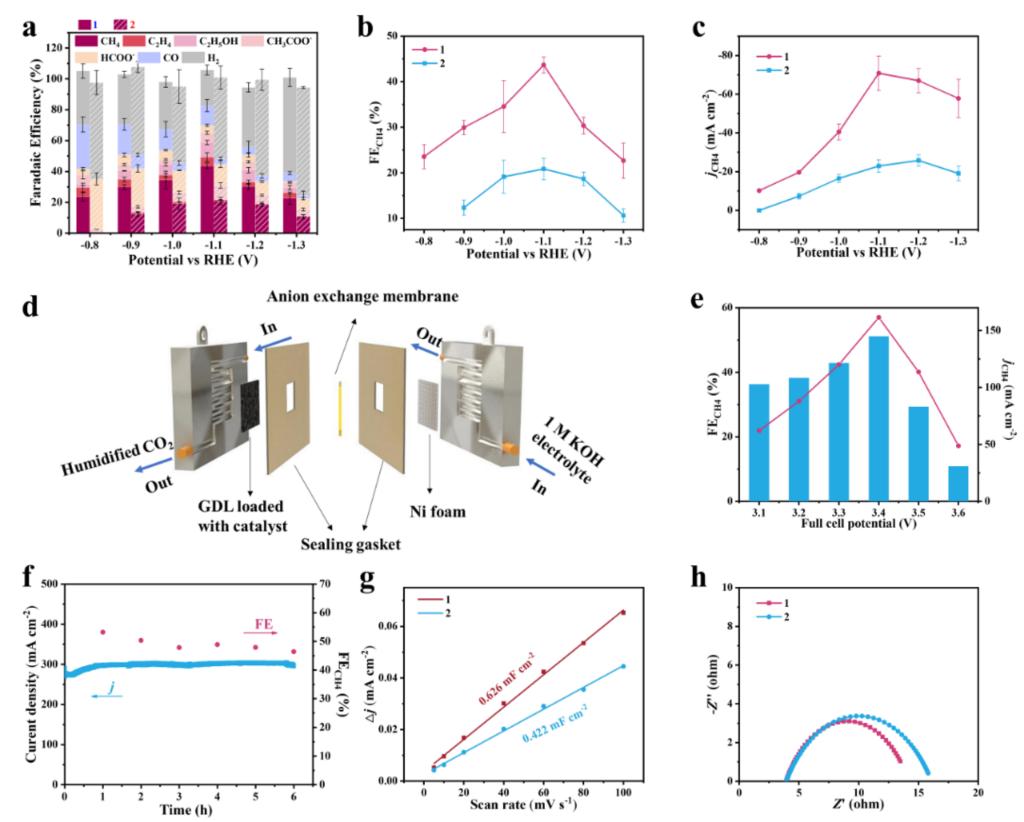

所合成的配合物虽然具有相似的四核铜(I)结构,但其催化性能却有显著差异。在中性电解液中,配合物1在将二氧化碳转化为甲烷方面表现优于甲基化衍生物2,在相对于可逆氢电极(RHE)为-1.1 V的电位下,其甲烷的法拉第效率(FECH₄)达到最佳值43%,实际电流密度(jCH₄)为70.85 mAcm-²。此外,在膜电极组件(MEA)电解槽中,当电压为3.4V时,其甲烷实际电流密度达到161.47 mAcm-²。

图2.配合物1和2的催化性能对比。

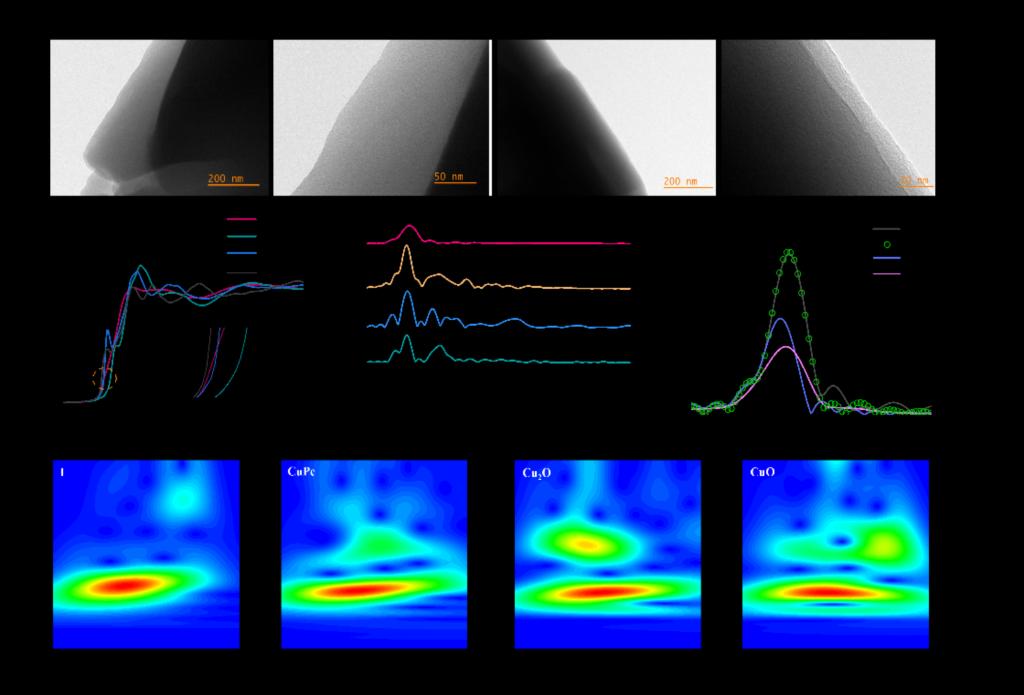

此外,配合物1表现出较好的稳定性,其催化性能可在6 h中维持稳定。通过PXRD、TEM、XPS、XANES等测试结果,证明了配合物1在反应前后保持了结构的稳定。

图3.配合物1稳定性测试完成后的结构表征。

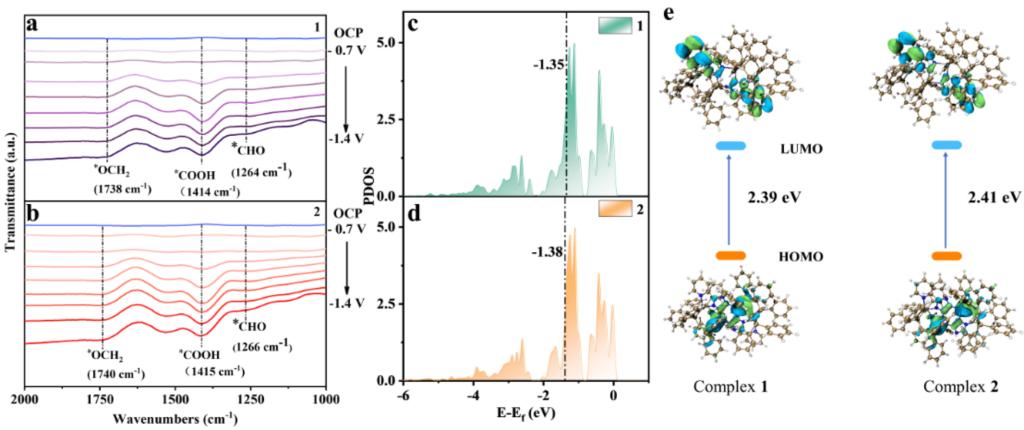

机理研究表明,甲基的引入改变了Cu₄N₈单元的平面性,进而改变了共轭效应的强弱。更强的共轭作用使得配合物1的d带中心更接近费米能级,减小了HOMO-LUMO带隙,有利于电荷转移,并形成酸性局部微环境以促进中间体的加氢反应。这项工作为通过共轭效应调控催化性能提供了新的见解,为设计合成用于电化学二氧化碳还原反应的多核铜(I)配合物催化剂提供了理论指导。

图4.配合物1和2的原位ATR-FTIR光谱和DFT计算结果。

据悉,本研究得到了国家自然科学基金、江西省自然科学基金、功能晶态材料化学江西省重点实验室等的资助。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.4c09723

文、图/朱子豪、陈景林

一审/黄海平

二审/陈琰

三审/夏李斌、刘遂军