本网讯 近日,学院(功能晶态材料化学江西省重点实验室)陈景林教授课题组的研究论文“Multistimuli-Responsive Copper(I) Complexes Exhibiting Thermally Activated Delayed Fluorescence”在无机化学领域权威期刊《Inorganic Chemistry》(SCI二区期刊,影响因子4.7)公开发表,论文第一作者为2022级博士研究生刘金旺,通讯作者为江西理工大学陈景林教授。

多重刺激响应发光材料在传感检测、防伪加密、信息存储等众多领域展现出广阔的应用前景而备受关注。目前研究主要集中于过渡金属配合物发光体系。这类材料虽具有高发光效率、长发光寿命、大斯托克斯位移等优势,但贵金属(Pt、Ir、Os)配合物存在成本高昂和资源稀缺限制。相比之下,铜(I)配合物凭借原料丰富、价格低廉和独特的热活化延迟荧光(TADF)特性,成为极具潜力的理想候选。尤其值得注意的是,可通过配体结构设计来调控氢键、π-π作用等非共价作用力对二亚胺-铜(I)-膦配合物体系对外界刺激的动态响应特性。发光颜色的变化主要源于最高占据分子轨道(HOMO)与最低未占分子轨道(LUMO)的能级差改变,其HOMO通常定位于铜和磷原子上,而LUMO则主要集中于二亚胺配体上。然而,如何通过分子的精确设计,实现对刺激类型、发光颜色及发光对比度的多重精准调控,仍是本领域亟待解决的关键科学问题。

本研究基于吡嗪基-1,2,4-三氮唑配体和吡啶基-1,2,4-三氮唑配体,设计合成了两例结构新颖的单核铜(I)配合物(1和2)。这二者均表现可逆的多刺激响应发光行为和热激活延迟荧光(TADF)特性。研究表明,这类发光材料的刺激响应行为主要源于1,2,4-三氮唑NH基与高氯酸根阴离子之间氢键的断裂与恢复。这一氢键动态过程可通过机械研磨、加热或二氯甲烷蒸汽熏蒸等进行控制。

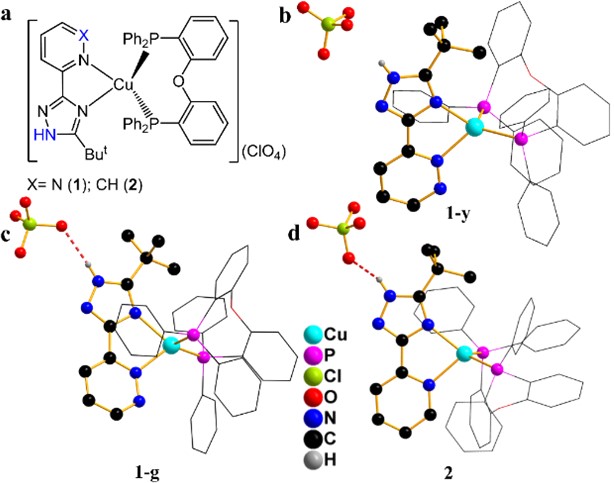

图1.配合物的化学结构和相关晶体结构

配合物1具有两种发光晶相:一是黄光发射的溶剂化晶相(1-y),可通过在丙酮/二氯甲烷溶液中扩散石油醚获得;二是绿光发射的非溶剂化晶相(1-g),可通过在甲醇/二氯甲烷溶液中扩散正己烷获得。配合物的晶体结构分析(图1)表明,它们均呈现为扭曲的P2N2型四面体几何构型。在1-g和2中,存在较强的N-H···OClO₃ˉ氢键,其N∙∙∙O间距分别为2.953和2.822 Å;而在1-y中,并不存在相类似的氢键作用(N∙∙∙O间距为3.178 Å)。

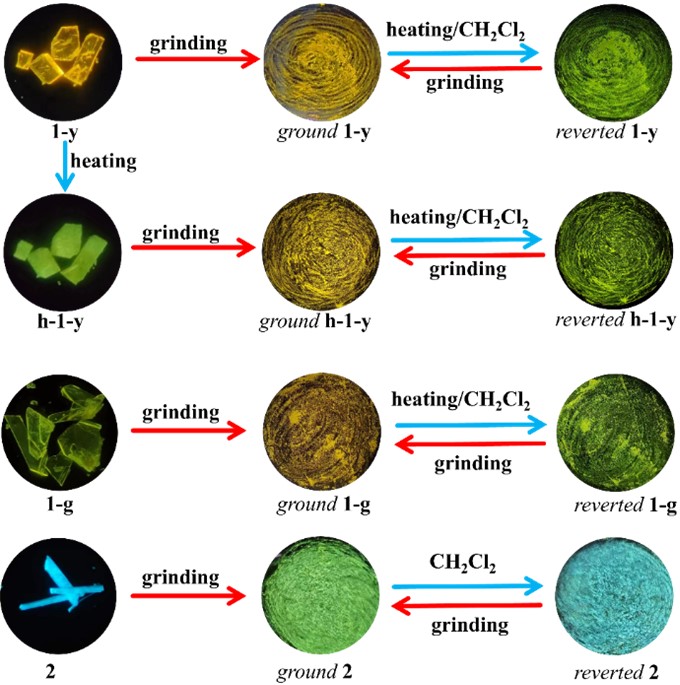

图2.配合物1和2在各种状态下的发光照片

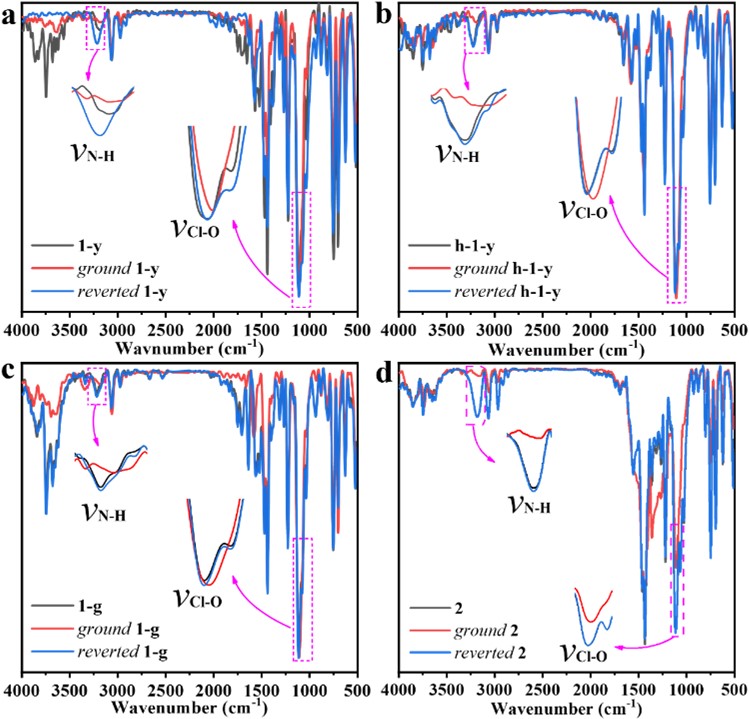

刺激响应发光行为研究表明,配合物1的黄色发光晶相(1-y)可通过120℃加热后转变为绿色发光的相(h-1-y)。研磨h-1-y或绿色发光非溶剂化晶相(1-g)均可实现其从绿光至黄光的可逆转变(图2)。配合物2呈现独特的蓝光与绿光之间的可逆转换。红外光谱分析(图3)证实,这些发光转变主要源于N-H···O氢键的破坏与重建。研磨导致氢键的断裂,表现为N-H伸缩振动峰从3215 cm-1移至3181cm-1,同时高氯酸根Cl-O伸缩振动峰由双峰变为单峰。二氯甲烷蒸汽熏蒸或加热均可实现过程的逆转,实现氢键的重建。

图3.配合物1和2在不同状态下的红外光谱

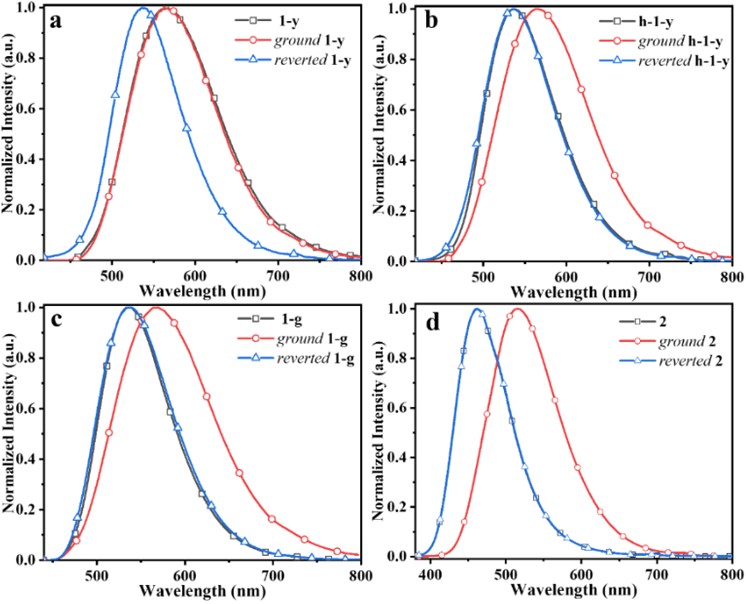

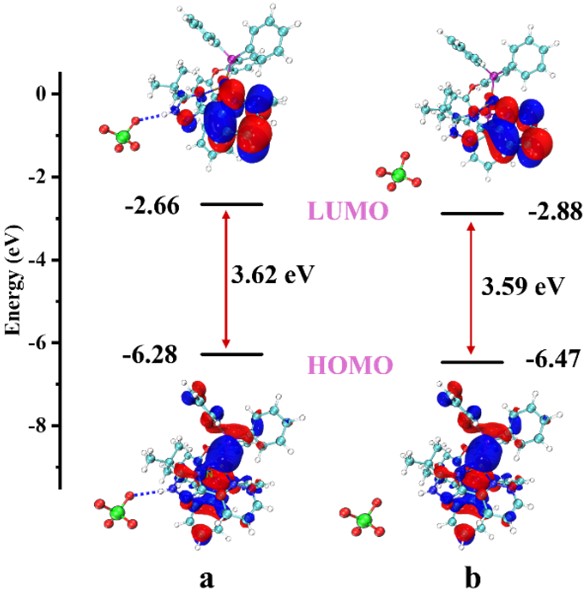

理论计算表明,刺激响应机制的核心在于氢键作用。氢键的形成使其LUMO能级上移,导致其发射峰从研磨状态的565 nm蓝移至536 nm(图4);而氢键的断裂使其LUMO能级下移,导致发光的红移。理论计算结果显示,氢键的形成使得HOMO‒LUMO能隙由3.59 eV扩至3.62 eV(图5),与实验中观察到的蓝移趋势一致。

图4.配合物1和2在不同状态下的发射光谱

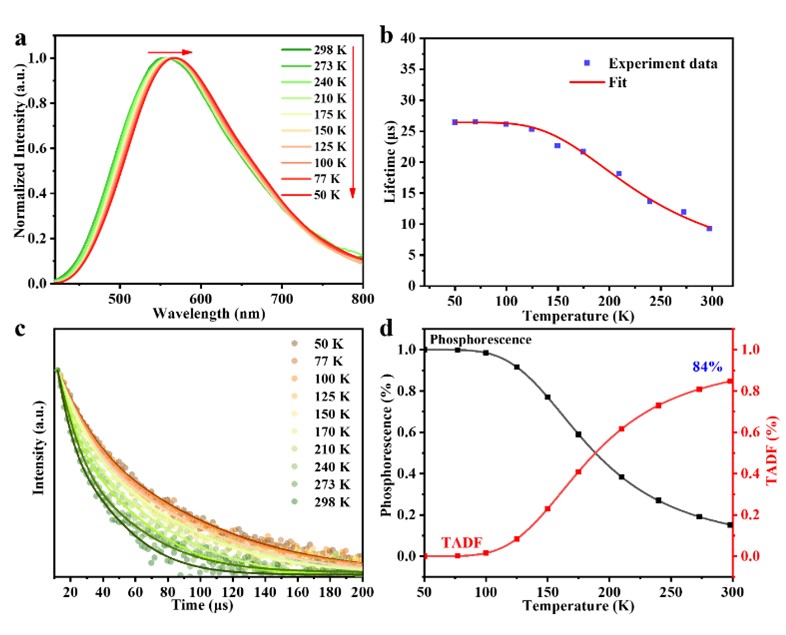

变温发光性能分析揭示了配合物的热活化延迟荧光(TADF)特性。配合物1的单重态-三重态的能级差(ΔEST)为0.076 eV。如图6所示,在50 K低温下,其发光以磷光为主(寿命为28.6 μs);在室温下,通过反向系间穿越(RISC)过程产生的延迟荧光的贡献占总发光的65%。配合物2表现出更长的三重态寿命(175 μs),这使得其延迟荧光的贡献得到有效增加(达到93%)。这种高效的TADF特性源于其最高占据分子轨道(HOMO)主要定域在铜(I)中心与膦配体上,最低未占分子轨道(LUMO)则由二亚胺配体主导,以及两者高效的电荷转移特性。

图5.配合物1含氢键及不含氢键作用的模拟物的HOMO和LUMO能级

图6.配合物1研磨样的变温发射光谱、衰减寿命、衰减曲线和贡献比例

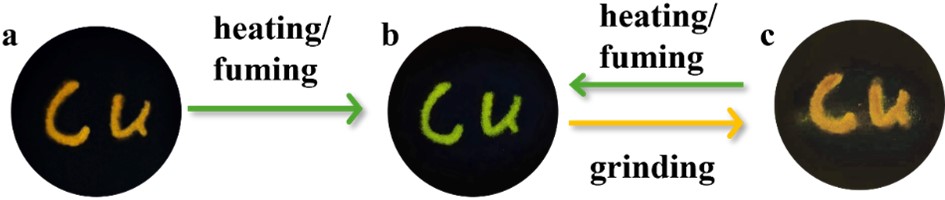

图7."Cu"字样的刺激响应发光变色行为

在应用概念验证中,使用配合物1的二氯甲烷/正己烷悬浊液书写的“Cu”字样,实现了在热/蒸汽刺激作用下的发光颜色从黄色到绿色的转变,以及通过研磨实现的可逆恢复(图7)。该实验演示表明其在防伪领域中的应用潜力。本项研究应用吡啶骨架氮原子取代策略,实现了对刺激类型、发光颜色及发光颜色对比度的多重调控,为设计合成高效价廉智能发光材料与器件提供了新思路。

论文信息:Jin-Wang Liu, Dan Peng, Li-Hua He, Sui-Jun Liu, He-Rui Wen, Jing-Lin Chen*, and Li-Ping Lin*, Multistimuli-Responsive Copper(I) Complexes Exhibiting Thermally Activated Delayed Fluorescence,Inorg. Chem.2025, 64, 15932-15942.https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c01960

文、图/陈景林

一审/黄海平

二审/陈琰

三审/夏李斌、刘遂军