功能晶态材料化学江西省重点实验室

功能晶态材料化学江西省重点实验室

一、实验室简介

功能晶态材料化学江西省重点实验室于2024年4月获批成立,整合了江西理工大学和南昌大学优势资源,是在原江西省功能分子材料化学重点实验室和江西省微尺度交叉科学重点实验室的基础上优化重组而成。功能晶态材料具有独特的光电磁性能,广泛应用于5G通讯、信息存储、磁制冷、生物探针、太阳能电池、激光照明等领域,已成为化学、物理学、材料科学等领域交叉的一门学科。借助分子结构设计和绿色合成方法,制备光电磁等功能的晶态材料是化学和材料科学领域的热点。江西省“1269”行动计划明确将电子信息、新材料、新能源、有色金属产业等作为重点产业链。因此,开展稀土、钨、铜、锆(铪)基等功能晶态材料研究是解决我国新材料领域重大科技问题和服务地方经济发展的迫切需要。本实验室立足江西,面向国家需求,依托两校化学、材料科学与工程等学科优势,围绕功能晶态材料产业发展战略,开展功能晶态材料化学领域的高水平基础和应用基础研究,聚集和培养高层次人才,开展学术交流和新技术研发,着重解决功能晶态材料化学领域的关键科学问题和共性技术,服务国家战略特别是江西省经济社会发展。

实验室聚焦分子光电磁功能材料、大尺寸稀土闪烁/激光晶体材料、晶态相变与质子/电子传导材料、高性能电子铜箔材料、生物晶态材料、功能晶态材料的理论计算与模拟等六个主要研究方向开展科研攻关与技术创新,近五年,先后承担国家自然科学基金等国家级项目42项,发表高水平论文500余篇,授权发明专利55项,制定国家/行业标准8项,获得省自然科学一等奖、省科技进步一等奖等省部级奖励17项。实验室组建了一支素质高、能力强、职称和年龄结构合理的研究队伍。现有研究人员78人(含柔性引进人才8人),博士学位比例为100%。固定人员中,拥有国家高层次人才2人,省部级重大人才工程入选者25人。实验室柔性引进国家杰青1人,国家海外高层次人才1人,国家优青2人,江西省高层次人才4人。实验室场地面积超过7000平方米,仪器设备总值超9000万元,20万元以上设备75台套。实验室与北京大学、清华大学、南开大学、南京大学、厦门大学、东南大学、中国科学院化学研究所、中国科学院福建物质结构研究所、江西铜业集团、虔东稀土集团等科研机构和企事业单位建立了紧密的科研合作关系,承办了中国化学会第八届晶态材料化学前沿论坛等重要学术会议,在功能晶态材料化学领域形成了重要的学术地位和影响力。

实验室一直坚持开放合作的理念,以团队为基础,坚持以应用为导向,加强与国内外科研院所及企事业单位的合作交流。拟通过3年左右的建设,将实验室建成功能晶态材料化学领域国内领先、国际知名的高水平研究平台和高层次人才培养基地,构建新型的科学研究、成果转化、高水平创新人才培养管理模式及长效机制,为行业和区域经济发展提供科技和智力支撑。

二、研究方向

研究方向一:分子光电磁功能材料

围绕功能分子光电磁材料构-效关系,研究和揭示分子光学、电学、磁学性能的分子/晶体结构、电子结构,特别是单离子各向异性和/或与不对称相互作用与光电磁相关性能之间的关系,发展分子光电磁材料的合成与制备方法。

研究方向二:大尺寸稀土闪烁/激光晶体材料

聚焦特种信号辐射探测、新波段超快激光应用场景,探索稀土闪烁/激光发光新机制,开发晶体材料新体系,突破大尺寸稀土闪烁/激光晶体的高质量生长理论和技术。

研究方向三:晶态相变与质子/电子传导材料

聚焦多功能分子相变材料高效构建的前沿问题,探索具有结构相变的稀土功能配合物中力、热、电与光、磁等物理量之间的耦合机制,开展高质子导电材料作为新型燃料电池隔膜应用研究,创制原子经济性、低成本的合成方法。

研究方向四:高性能电子铜箔材料

聚焦高强极薄电子铜箔高效制备核心问题,开展铜箔添加剂协同配位极化作用机理研究,探索电沉积工艺与铜箔组织缺陷关系,发展均匀电沉积方法与晶粒形核生长模型,解决电子铜箔薄型断裂、难自分离、针孔褶皱、剥离松脱等关键问题。

研究方向五:生物晶态材料(南昌大学负责)

围绕生物晶态材料构-效关系,发展智能化设计策略,提高生物晶态材料的光学成像精确度、特异性靶向以及实时动态成像能力;进一步有效关联生物活性物质,探索生物晶态材料探测疾病的机制,实现针对癌症、心血管等重大疾病的早期精准诊断与治疗。

研究方向六:功能晶态材料的理论计算与模拟(南昌大学负责)

将不同层面的计算结果进行综合分析和研究,发现和理解不同尺度下材料性质和构效关系之间的相互作用规律,构建 “微观-介观-宏观” 多尺度、多物理场计算与模拟体系,并结合相关实验研究进行迭代循环,为新材料和新器件的研发提供坚实的理论基础和高效的设计手段 。

三、人才队伍

实验室组建了一支素质高,能力强,职称和年龄结构合理的研究队伍。现有研究人员78人,包括固定人员70人,柔性引进人才8人,博士研究生学历覆盖率100%。固定人员中,拥有国家高层次人才2人,省部级重大人才工程入选人员24人。实验室柔性引进国家杰青1人,国家优青2人,江西省高层次人才5人(含外籍专家2人)。具有正高级技术职称23人(占比约33%),副高级技术职称20人(占比约29%),中级职称27人(占比约39%);40岁以下人员43人(占比约61%)。拥有稀土分子材料化学江西省示范研究生导师创新团队,省级教学团队3个。

四、组织框架

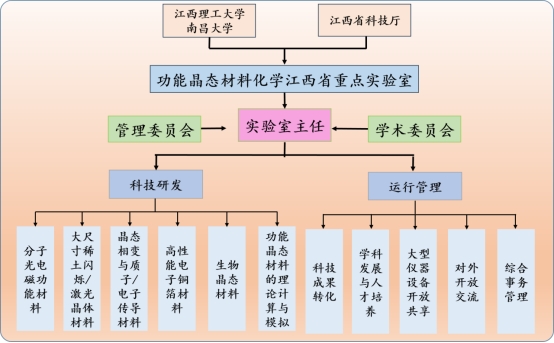

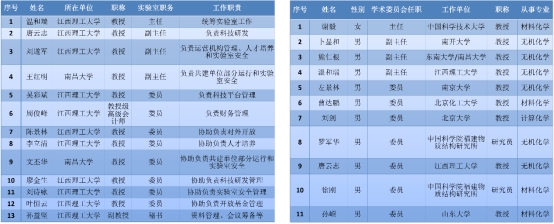

实验室实行学校党委领导、管理委员会管理、学术委员会指导下的实验室主任负责制,下设有科技研发和运行管理部门,制定了完善的人员管理与激励制度、科研任务组织制度和安全管理制度。运行管理内容主要包含实验室日常事务管理、大型设备开放共享、科技成果转化、开放交流和学科发展与人才培养等。科技研发机构由6个学术团队组成,各学术团队设方向带头人1名和学术骨干6-10名。

管理委员会由温和瑞任主任,科技处、计财处以及两校相关学院等部门负责人共13人组成,设管理委员会主任1名,副主任3名,委员8名,秘书1名。学术委员会由本领域11名国内知名专家、学者组成,谢毅院士担任主任,卜显和院士、熊仁根院士和温和瑞教授担任副主任。成员中,中青年科学家占委员会40%以上,依托单位委员不超过总人数30%。

五、实验室主任

温和瑞,重点实验室主任,分子光电磁功能材料方向带头人,理学博士,二级教授,博士生导师,曾任江西理工大学校长。美国普渡大学访问学者,全国优秀教师,赣鄱英才555领军人才,江西省百千万人才,江西省高校中青年学科带头人,江西省政府特殊津贴专家。主要从事配位化学和功能分子材料化学方面的研究工作,主持国家基金4项,获国家级教学成果奖二等奖(排名第一),江西省教学成果奖一等奖4项(排名第一),江西省自然科学二等奖(排名第一)等科技奖项3项。发表SCI学术论文100余篇,论文他引2000余次,出版教材和专著2部。

六、近五年科研成果

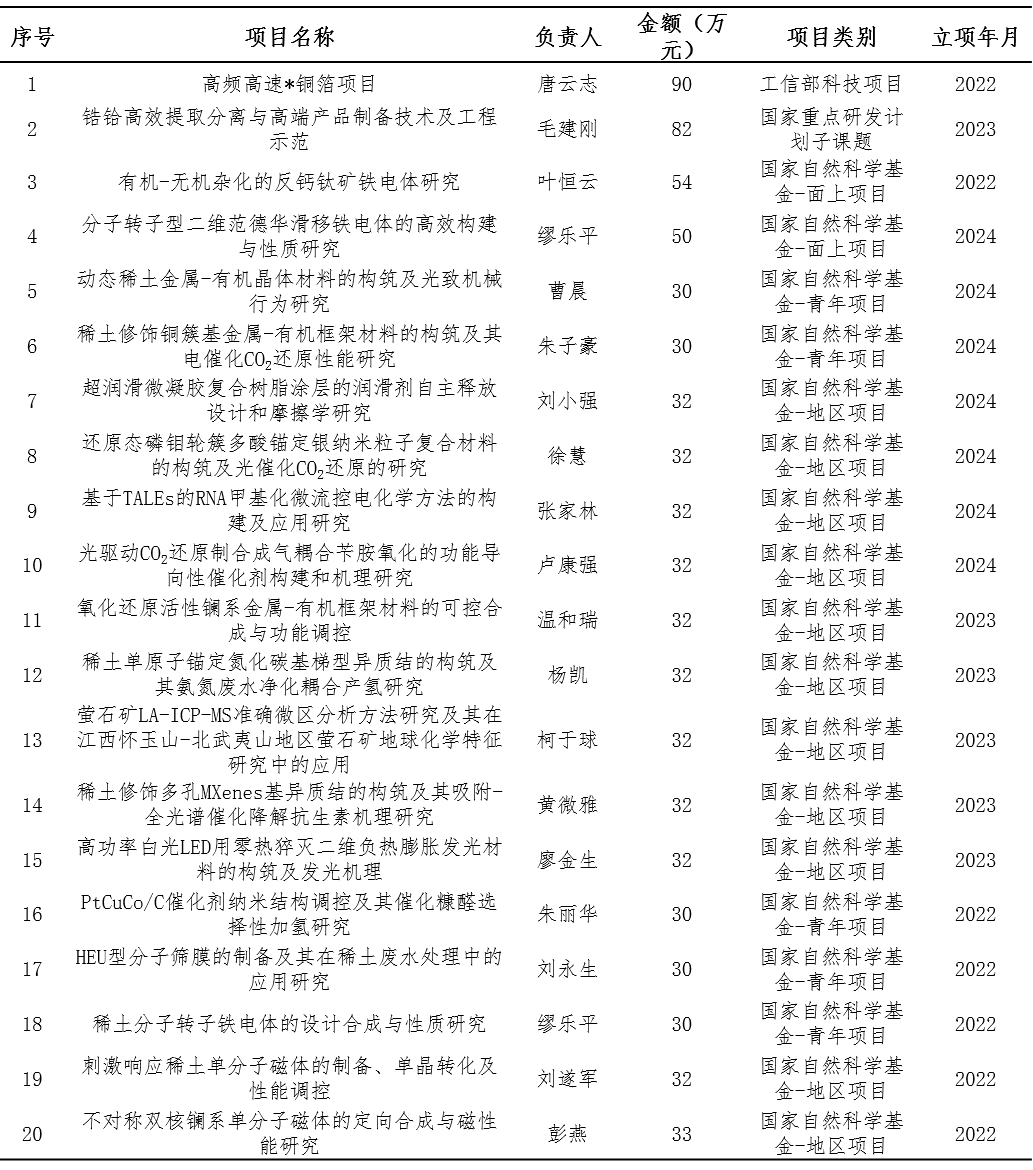

(1)科技项目:实验室团队近五年来承担了各类纵向科研项目150余项,经费超3500万元,主要包括“高丰度稀土高效提取分离体系及分离机制”国家重点研发计划(子)课题5项、“高频高速*铜箔项目”工信部军工项目1项,“有机-无机杂化的反钙钛矿铁电体研究”国家自然科学基金面上项目6项,地区基金19项,青年基金10项,博士后基金3项;承担了“高强高延高抗氧超薄锂电铜箔制备关键技术研究及产业化”等江西省重点研发计划2项、江西省双千计划等高层次人才项目16项、江西省自然科学基金杰出青年基金项目3项、江西省自然科学基金重点项目11项等省部级项目50项;承担市厅级项目60余项。

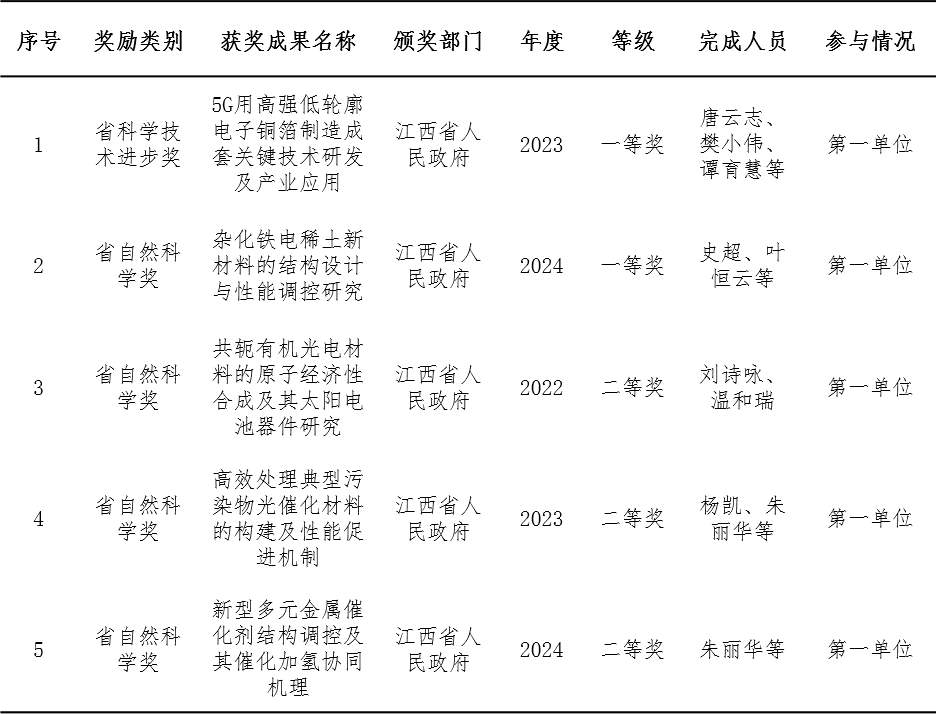

(2)科技奖励:实验室先后获各类科技奖励17项。获得“5G用高强低轮廓电子铜箔制造成套关键技术研发及产业应用”江西省科技进步一等奖2项,“共轭有机光电材料的原子经济性合成及其太阳电池器件研究”、“稀土改性碳基固体酸的设计合成及其催化废油脂合成生物柴油性能”等江西省自然科学二等奖5项,“电解铜箔绿色高性能化表面处理关键技术集成创新及产业应用”等江西省科技进步二等奖2项,“多功能分子基磁性材料的设计合成与结构性能调控”等江西省自然科学三等奖1项,“电镀污泥资源化利用关键技术与设备研发”、“基于PCB板高速高灌孔能力的电镀铜添加剂关键制备技术及产业化”等江西省科技进步三等奖2项。此外,获得中国有色金属工业协会颁发的“电镀污泥中铬资源提取分离关键技术及装备研发”等6个行业/协会奖项。

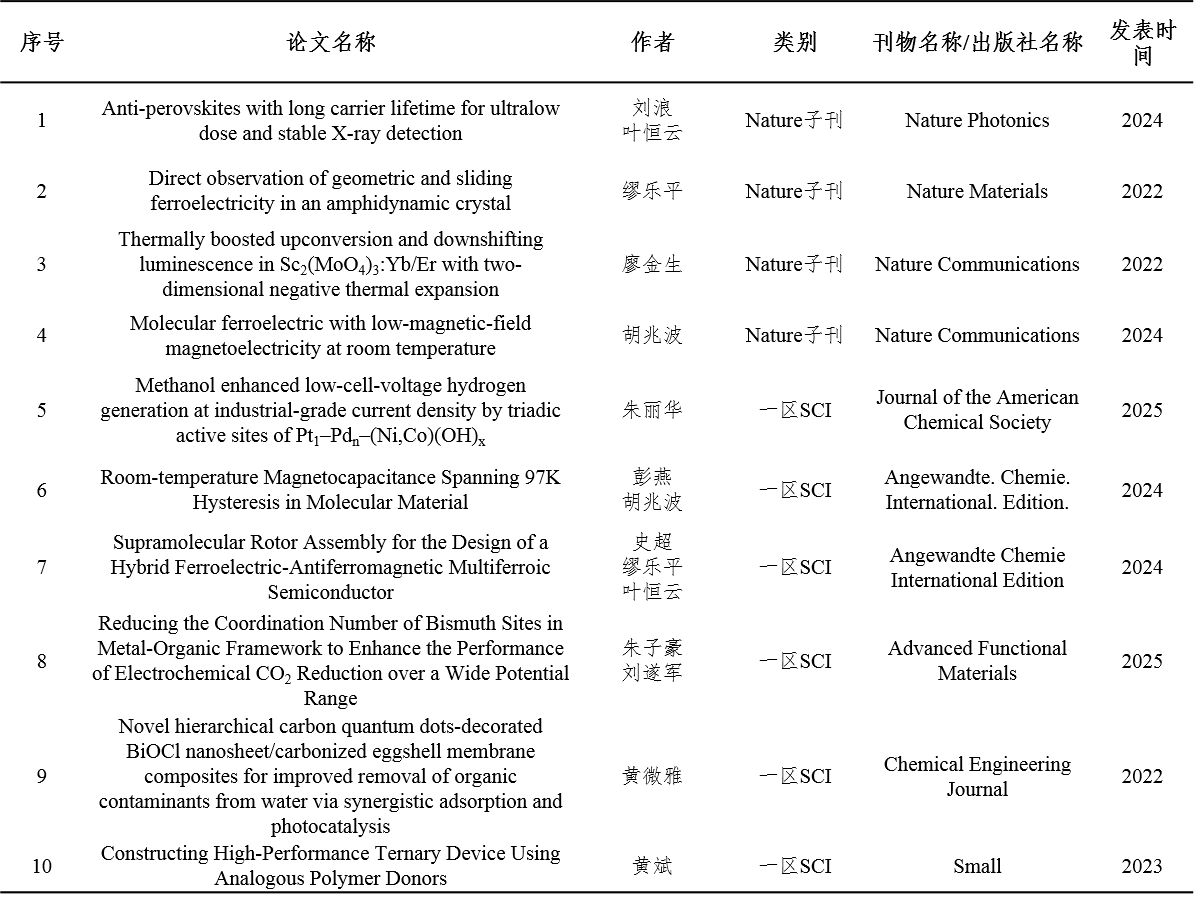

(3)基础研究:实验室研究工作聚焦功能晶态材料化学科技前沿和关键技术,近五年来,围绕功能晶态材料基础研究,依托单位在Nature Photonics、Nature Materials、Nature Communications、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Science Bulletin、Advanced Functional Materials、Inorganic Chemistry、Chinese Chemical Letters、Tungsten等本领域国际国内著名期刊上发表高水平论文500余篇,其中Top期刊164篇,支撑我校的化学、材料科学两个学科进入ESI 全球前5%。实验室固定人员在冶金工业出版社出版“廉价金属催化有机钛酸根型配合物的偶联反应”等专著6部。授权“Method for preparing a rare-earth modified Keggin-typeheteropoly acid-supported cataly stand method for preparing a biodiesel”等国际发明专利4项、“叔丁基嘧啶三氮唑铜[I]双核配合物发光材料及制备方法”等国内发明专利51项。

七、社会影响

(1)人才培养质量显著:

依托大平台、大项目、大团队,开启有色金属及稀土化学拔尖创新人才培养。近五年,荣获国家级教学成果奖1项,省级教学成果一等奖3项,二等奖3项,青年培育类项目2项;本、硕、博毕业生就业率长期保持在93%以上,超过60%的学生被国内知名大型企业录用,就业质量位居省内高校前列。(1)本科生以升学为主,45%的毕业生选择继续在化学化工、材料学科深造,主要去向为中国科学院大学、吉林大学、华中科技大学、北京师范大学、华中师范大学、华东理工大学等“双一流”建设高校;硕士生以企业就业为主,主要去向为赣州稀土(龙南)有色金属有限公司、中色(宁夏)东方集团有限公司、 江西铜业股份有限公司等国有企业,从事化学化工工艺开发和新材料新技术研发等工作;博士生就业以高校和科研院所为主。

(2)成果转化与社会服务:实验室积极服务江西省1269行动计划中的有色金属产业和电子信息产业,打造具有国内先进水平的新材料大省、强省,构建全省高质量发展的新优势,进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位具有十分重要的意义。实验室唐云志、李立清、樊小伟、张家林等十余名博士积极服务企业需求,开展科技特派员项目。温和瑞和孙益坚等围绕精准医疗PET-CT用高品质铈掺杂硅酸钇镥闪烁单晶生长与虔东稀土集团积极开展大尺寸晶体生长技术攻关。实验室唐云志团队研发的5G用高强低轮廓电子铜箔关键技术、电解铜箔绿色高性能化表面处理技术等成果在江铜集团、安徽铜冠、广东嘉元等国内大型知名企业应用推广,应用单位对本技术成果给予了高度评价,产品质量稳定提升,经济效益显著,产品成功应用于华为下游企业,成为国内唯一供应商,实现国外进口替代。

(3)会议承办与学术交流:实验室一直坚持开放合作的理念,以团队为基础,加强与国内外科研院所的合作交流。实验室先后承办了“中国化学会第八届(2020年)晶态材料化学前沿论坛”和“中国晶体学会第八届学术年会”等全国性学术会议2次,承办了江西理工大学首届分子材料化学与技术研讨会。2023年,实验室举办江西省功能分子材料化学重点实验室学术委员会第一次会议暨江西理工大学化学学科建设研讨会和国家自然科学基金委重大项目“分子铁电体的化学设计与铁性耦合”2022年学术研讨会,会议的召开对了解本研究领域前沿、分享研究成果、开拓科研思路,与国内外高水平研究机构和团队开展稳定的实质性合作具有重大帮助,极大提高了我校在晶体化学领域的知名度。

(4)开放服务与科普:实验室围绕材料和化学主题,开展了“红色文化融入科技科普 ”、“传承红色基因,助力乡村振兴”等科技普及、成果推广及公众开放等活动十余次。